詳細プロフィールはココ YouTube はじめました

最新記事 by Ayaka (全て見る)

※コンテンツの無断転載禁止(リンク歓迎)

.

この記事の内容

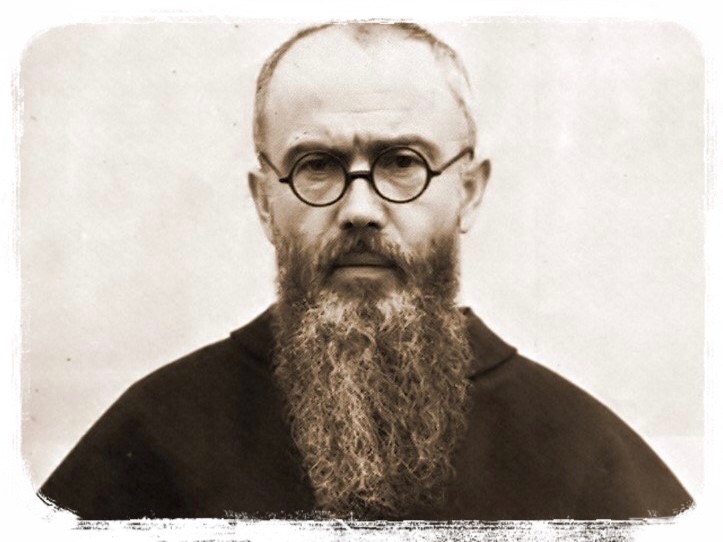

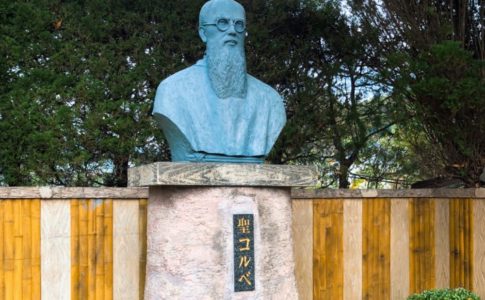

皆さんはアンネ・フランクと同様、ナチスの収容所で命を落としたマキシミリアン・コルベをご存知ですか?

宣教師として長崎に6年ほど住んでいたポーランド人のカトリック神父であり、日本から帰国した約5年後、アウシュヴィッツ強制収容所で殉教しました。

日本ではもっぱらアンネ・フランクがよく知られていますが、日本に縁のあるコルベ神父もぜひ知っていただきたく、当記事ではコルベ神父の生涯を詳しく紹介します。アウシュヴィッツ博物館では必ず触れる人物なので、博物館に訪れる予定の方もぜひご一読ください。

この記事の目次

❶ 3分で分かるコルベ神父の生涯

❷ 6年にわたる長崎での宣教活動

❸ アウシュヴィッツでの殉教

ドイツ軍による2度の逮捕

アウシュヴィッツに送られる

ある囚人の身代わりとなる

1941年8月、餓死刑の後に殉教

❹ 殉教は偶然ではなく必然だった

❺ 友のために命を捨てること

❻ コルベ神父ゆかりの地を訪れよう

❼ この記事のまとめ

アウシュヴィッツ博物館ガイド、サポートをご希望の方へ

.

.

3分で分かるコルベ神父の生涯

。Maksymilian Maria Kolbe(通称コルベ神父)の生涯をざっと紹介します。

。Maksymilian Maria Kolbe(通称コルベ神父)の生涯をざっと紹介します。47年の短い人生の中で、彼の献身的で賢明な生き方は多くの人の心をつかみました。

ポーランド中心部のスドゥンスカ・ヴォラという町(当時はロシア領)に生まれ、その後すぐ、経済的な事情で都心部のウッヂへ引っ越す。出生名はライムンド・コルベ。母はもともと修道女になることを望んでおり、両親は敬虔なカトリック教徒だった。

コルベ少年が家の小さな祭壇で聖母マリアに祈っていたとき、赤と白の冠を手にもつ聖母が目の前に出現した(後述)。この体験について生前本人が触れたことは滅多にないが、この時から自身が殉教によって神に命を捧げることを意識するようになる。

地元の神父の計らいにより、兄とともに旧ポーランド領リヴィヴにある神学校に入学する。コルベ少年は勤勉であり、特に数学や物理において非常に優秀だった。小神学校の教養課程3年を経て、1910年にマキシミリアン(マキシミリアノ)という名をとる。

1911年秋、修道士になるための修練期を終え、アッシジの聖フランシスコの会則を忠実に守るという誓願を立てる。翌年秋にローマの中神学校に入り、1918年春に司祭に叙階。ローマにいる間、大学で哲学博士号、大神学校で神学博士号を取得する。

クラクフの神学校/修道院で教会史を教え、旧市街の聖フランシスコ教会でも多くの時間を過ごした。身体が大変弱く、度々療養生活や入院を余儀なくされるが、その間も宣教活動を続ける。大部分は “汚れなき聖母の騎士会” の出版事業に費やしていた。

1917年、ローマでの神学校時代に仲間と設立した “汚れなき聖母の騎士会” が正式に認可される。以降、国内外問わず使徒的活動が可能となり、また全世界の信徒が入会できるようになった。のちの長崎での宣教活動も、騎士会の教えの流布が目的である。

騎士会の拠点(精神的ルルド)として、約5ヘクタールの小さなまち “ニェポカラヌフ” をワルシャワから西へ40キロほど離れたテレシンにつくる。修道院や礼拝堂、印刷所などが建てられた。当時の騎士会入会者は12万6千人に達し、騎士誌は月間6万部越え。

ローマでの神学生時代から極東での宣教を考えていたが、ついに実現。長崎に第二のニェポカラヌフをつくり、言語や環境に苦労しながらも日本語版騎士誌の編集と発行(日本での発行部数は6万部にのぼる)、地域でのラジオ放送による宣教に勤しんだ。

管区会議でポーランドのニェポカラヌフ修道院長として再選し、帰国。その理由は、喀血するほど肺を弱らせていた神父の健康を気遣うものでもあった。当時、修道院には700人以上の修道士や志願者がいた。帰国後も出版•ラジオ放送での宣教に注力する。

第二次世界大戦勃発。ポーランドはナチスによる占領と迫害を受ける。ニェポカラヌフもドイツ軍に占領され、修道院にあったものは多く破壊された。修道士や聖職者らは反ナチスと見なされ逮捕。コルベ神父は同年12月に解放され、出版業務を再開した。

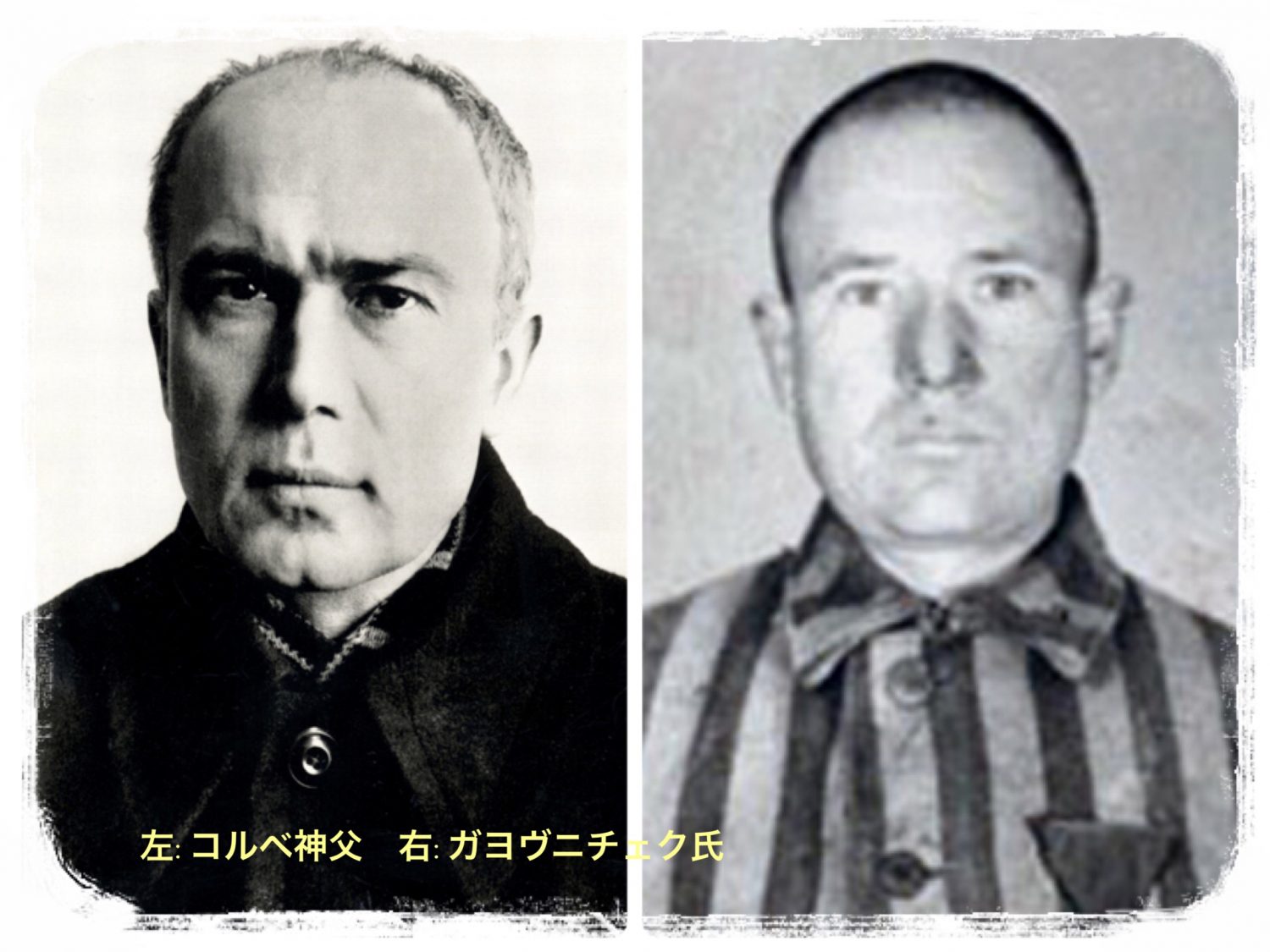

1941年2月に再逮捕されたコルベ神父はワルシャワのパヴィアク監獄へ送られ、同年5月、アウシュヴィッツ強制収容所に移送される。同収容所で7月末にある囚人が逃亡し、連帯責任制処刑によって名指しされたガヨヴニチェク氏の身代わりとなり殉教。

ヨハネ•パウロ2世が聖人に認定

参考書籍『聖者マキシミリアノ•コルベ』(聖母文庫)

アントニオ•リッチャルディ著 西山達也訳

.

カトリック教会にはフランシスコ会、ドミニコ会、イエズス会などといった修道会組織があり、一般のカトリック教徒も未婚・既婚問わず、修道会メンバーになることができます。

信心会は、個々の修道会内で派生した小さな組織です。より身近で親密な活動を目指しており、コルベ神父が創設した “汚れなき聖母の騎士会” はフランシスコ会における信心会の一つとなります。

.

.

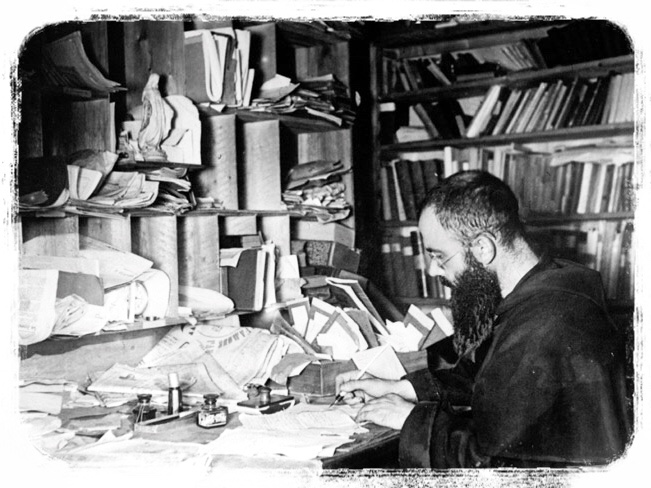

6年にわたる長崎での宣教活動

。コルベ神父が神学生だった頃に設立した信心会 “汚れなき聖母の騎士会” は、コルベ神父自身によって日本にも広められました。

。主な伝導方法は「汚れなき聖母の騎士」誌を通してキリストの福音と聖母の愛を教え、人々に改心を呼びかけるというもの。

。コルベ神父が神学生だった頃に設立した信心会 “汚れなき聖母の騎士会” は、コルベ神父自身によって日本にも広められました。

。主な伝導方法は「汚れなき聖母の騎士」誌を通してキリストの福音と聖母の愛を教え、人々に改心を呼びかけるというもの。1922年にポーランド・クラクフで最初に出版されて以来、現在は日本語を含め20以上の言語で世界中の信徒に読まれています。 。さて、コルベ神父が3人の仲間とともに長崎に上陸したのは1930年春のこと。

母国につづけて第2のニェポカラヌフを実現し、聖母の愛を伝えるため、かねてからの願いであったアジアでの宣教が始まりました。

.

。コルベ神父は日本でもさっそく騎士誌の出版事業に取りかかり、滞在一ヵ月も満たないうちに日本語版1万部を発行しました。 。ただ、本当の意味で受け入れてもらう(=きちんと読んでもらって改宗を促す)までには時間を要し、外国語での意思疎通や温暖な気候に慣れるのにも大変苦労したようです…。

。日本滞在最初の1年間は大浦天主堂下の木造西洋館(仮ニェポカラヌフ修道院)で過ごし、のちに現在の聖母の騎士学園高等学校が建つ長崎市本河内(上写真)に移りました。

。本帰国までの6年間、コルベ神父は騎士誌の原稿執筆・印刷・発送作業を手がけ、その傍らで大浦神学校で哲学を教えています。

。日本滞在最初の1年間は大浦天主堂下の木造西洋館(仮ニェポカラヌフ修道院)で過ごし、のちに現在の聖母の騎士学園高等学校が建つ長崎市本河内(上写真)に移りました。

。本帰国までの6年間、コルベ神父は騎士誌の原稿執筆・印刷・発送作業を手がけ、その傍らで大浦神学校で哲学を教えています。騎士会には感謝の手紙や洗礼志願者がたくさん集まり、コルベ神父はとても喜びました。

.

アウシュヴィッツでの殉教

。1936年にコルベ神父は母国に帰国し、日本宣教前のようにポーランドのニェポカラヌフで修道院長を務めることになりました。 。修道院を管理しつつ宣教に専念しますが、1939年9月に第二次世界大戦勃発。間もなくドイツ軍によってニェポカラヌフは占領され、町や修道院のあらゆるものが破壊され、神父や修道士たちが逮捕されました。

ドイツ軍による2度の逮捕

。コルベ神父は1939年9月に逮捕されるとアムティツ収容所とオストシェシュフ収容所に送られ、同年12月に釈放されました。

。それから1941年2月の再逮捕までの間、意外にもナチスが騎士誌の再出版を許したこともありましたが、危険人物と見なされてワルシャワのパヴィアク監獄へ送られます。

。1941年5月の終わり頃までパヴィアク監獄で過ごし、そこでもコルベ神父は反宗教的なナチス党員の前で信仰を貫きました。

。コルベ神父は1939年9月に逮捕されるとアムティツ収容所とオストシェシュフ収容所に送られ、同年12月に釈放されました。

。それから1941年2月の再逮捕までの間、意外にもナチスが騎士誌の再出版を許したこともありましたが、危険人物と見なされてワルシャワのパヴィアク監獄へ送られます。

。1941年5月の終わり頃までパヴィアク監獄で過ごし、そこでもコルベ神父は反宗教的なナチス党員の前で信仰を貫きました。そのことでドイツ兵はコルベ神父に激怒し、ミミズ腫れになるまで顔を強く殴りました。 。しかし聖書にも「右の頬を殴られたら、左の頬をも差し出しなさい」(マタイ5:39)とあるように、コルベ神父がナチスに対して反抗的な態度を取ることはなかったのです。

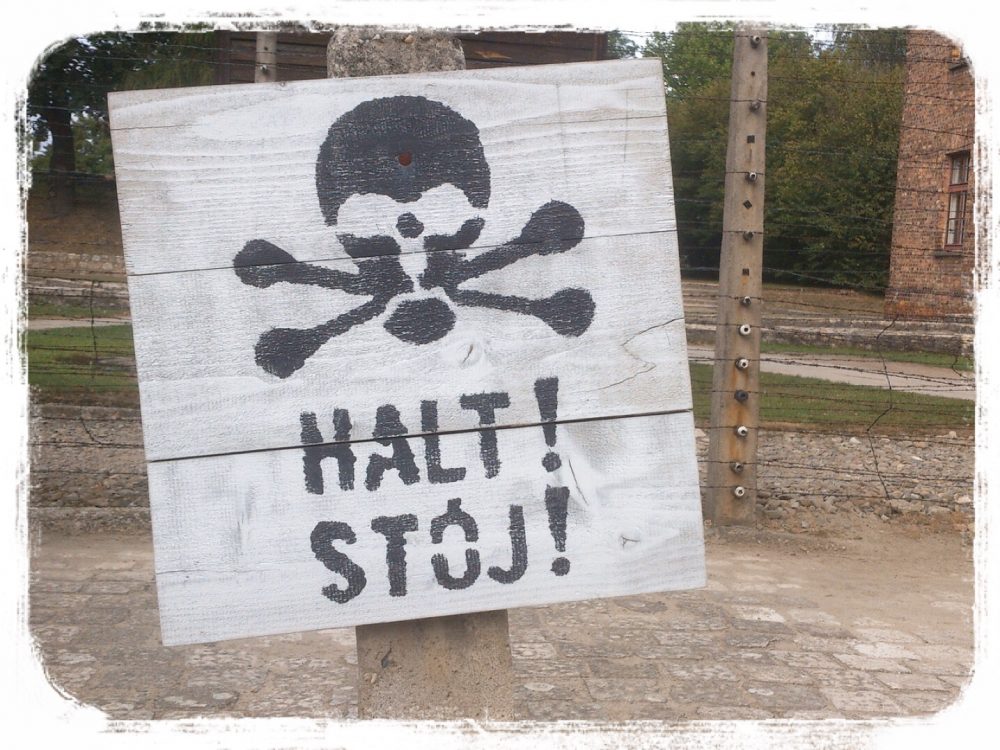

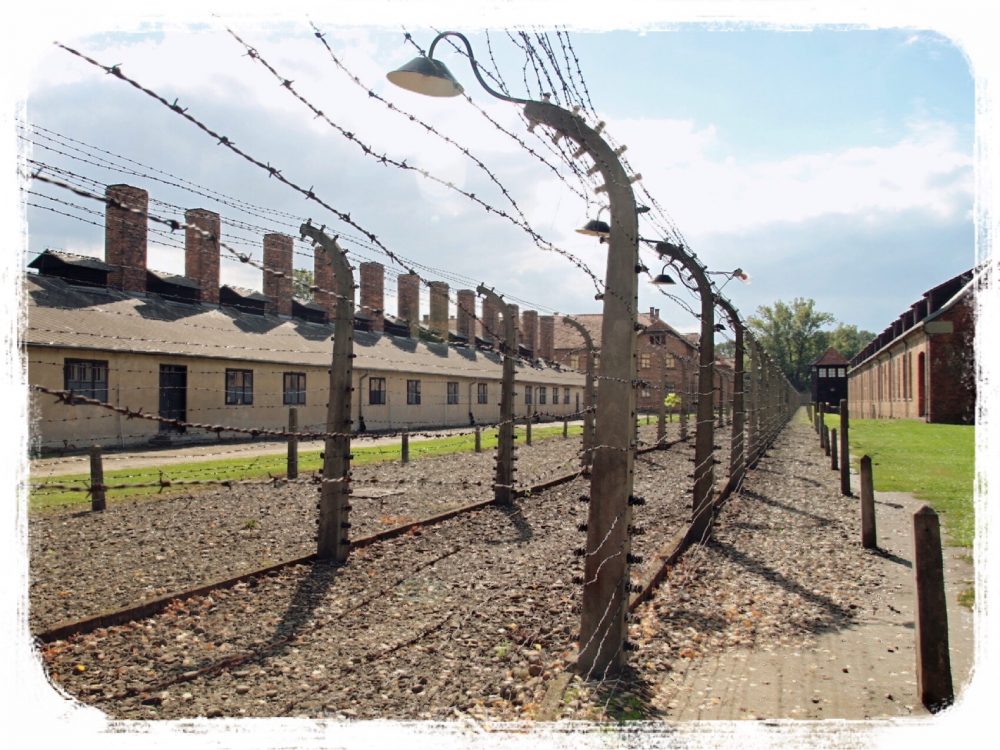

アウシュヴィッツに送られる

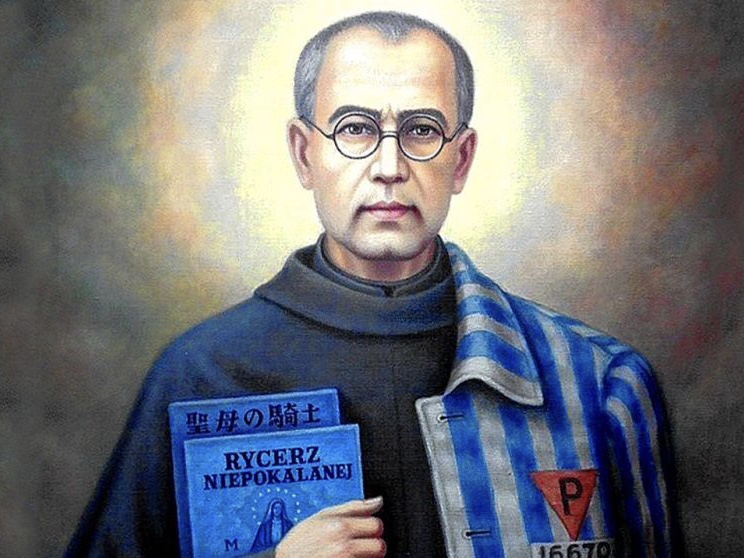

。1941年5月28日、とうとうコルベ神父はナチスの収容所の中で最も悪名高いアウシュヴィッツ強制収容所に送られました。

。囚人番号16670が縫い付けられた囚人服に着替えると、病弱なコルベ神父には耐えられないような重労働が課されました。

。1941年5月28日、とうとうコルベ神父はナチスの収容所の中で最も悪名高いアウシュヴィッツ強制収容所に送られました。

。囚人番号16670が縫い付けられた囚人服に着替えると、病弱なコルベ神父には耐えられないような重労働が課されました。それでもコルベ神父は誰かの助けを必要とするわけでもなく、淡々と仕事をこなします。 。健気であるばかりにドイツ兵に目を付けられてしまい、毎日が暴力や暴言の嵐…。

仕事ができないほど体を傷めつけられ、やがて名ばかりの囚人病棟に入れられました。 。若干の回復を見せるも労働不能者のレッテルを貼られ、死の時が近づきます。

それでも、ここでコルベ神父が息絶えなかったのは殉教を果たすためだったのでしょう。

ある囚人の身代わりとなる

。辺りに落ちた木の実を拾っただけでも厳罰が待っているアウシュヴィッツでは、囚人が一人でも脱走しようものなら無作為に選ばれた10人の囚人に餓死刑が下されました。

。そして1941年7月末夕方の点呼時、ある囚人の姿が見当たらず騒ぎになります。

。辺りに落ちた木の実を拾っただけでも厳罰が待っているアウシュヴィッツでは、囚人が一人でも脱走しようものなら無作為に選ばれた10人の囚人に餓死刑が下されました。

。そして1941年7月末夕方の点呼時、ある囚人の姿が見当たらず騒ぎになります。翌日になっても見つからなかったため、ルールに則って10人の囚人が選ばれました。 。その内の一人にフランチシェック・ガヨヴニチェクという元ポーランド軍曹の男性がおり、彼はすすり泣きながら、「さようなら!ああ、我が子に会いたい!」と叫びました。 。するとコルベ神父は前へ進み、聖職者である自分には悲しむ妻も子もいないから若い父親の身代わりになると申し出たのです。

こうして、ガヨヴニチェクはコルベ神父の命と引き換えに死の運命から逃れられました。

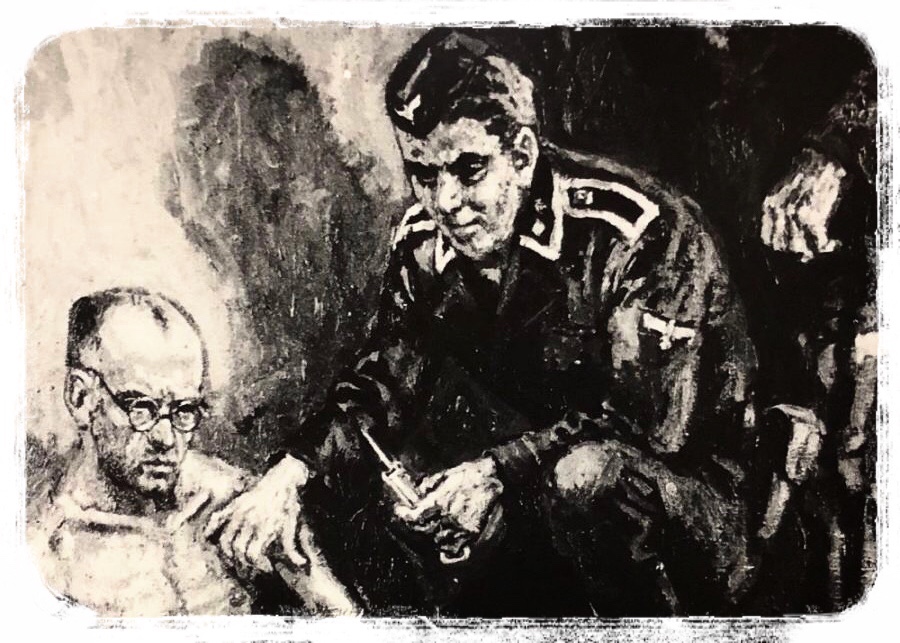

1941年8月、餓死刑の後に殉教

。餓死刑に処されたコルベ神父と9人の囚人は、第一収容所13棟(現在11棟)の地下にある小さな部屋に閉じ込められました。

。最初に入れられた日から1週間、2週間と経ち、仲間たちが次々と息絶えます。

。餓死刑に処されたコルベ神父と9人の囚人は、第一収容所13棟(現在11棟)の地下にある小さな部屋に閉じ込められました。

。最初に入れられた日から1週間、2週間と経ち、仲間たちが次々と息絶えます。信じられないことに飲まず食わずの状態で3週目に入り、まだ息のあったコルベ神父を含む4人の囚人は殺されることになりました。 。こうして1941年8月14日、コルベ神父はフェノールの注射で毒殺されます。

当時、地下室の通訳だった生存者によると、コルベ神父は自ら腕を差し出し、疲弊しきってもなお穏やかに天に召されたのだそうです。 。その部屋は現在博物館となったアウシュヴィッツに残っており、真ん中にはコルベ神父を聖人にあげた故ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が寄贈したキャンドルが置いてあります。

.

.

殉教は偶然ではなく必然だった

。コルベ神父が少年だった頃、お祈りの最中に聖母が姿をお現しになったといいます。

。赤と白の王冠を手に持った聖母は「赤は殉教(血)の赤、白は純潔の白だが、どちらの冠が欲しいか」とお尋ねになりました。

。コルベ神父が少年だった頃、お祈りの最中に聖母が姿をお現しになったといいます。

。赤と白の王冠を手に持った聖母は「赤は殉教(血)の赤、白は純潔の白だが、どちらの冠が欲しいか」とお尋ねになりました。白は純潔の象徴である百合の色であり、生涯独身を貫いて神に奉仕することを指します。 。そして、コルベ少年は “どちら” と言われたにも関わらずその両方を望み、わずか12歳で聖職者となり殉教することを誓いました。

。コルベ神父は若い頃から病弱で、幾度も療養と入院を繰り返していました。

。コルベ神父は若い頃から病弱で、幾度も療養と入院を繰り返していました。貧血気味で熱や咳が出る日も多く、ずっと重い結核を患っており、病菌に冒されて指切断の寸前にまで追い込まれたこともありました。 。そんなコルベ神父が “聖母の騎士会” を立ち上げ、信仰のまちをつくり、弱った身体で精力的に宣教を行い、殉教まで暴力と労働に耐えられたのは、ふつうに考えて奇跡です。 。また、殉教した8月14日は “聖母被昇天の日” の前日であり、生前のコルベ神父は聖母の祝日に逝きたいと漏らしていました。

遺体が焼却されたのはまさに翌日の聖母の祝日ですが、果たしてこれは偶然でしょうか? 。コルベ神父の生涯は神秘的な力に包まれており、すべては聖人として導かれていたからこその必然の出来事だったように思います。

誰も説明ができない数々の奇跡は聖母のみ心によるもの、これだけは確かなことでしょう。

友のために命を捨てること

。自らの命を犠牲にしてまで信仰を貫き、他人のために命を差し出す行為…。

。自らの命を犠牲にしてまで信仰を貫き、他人のために命を差し出す行為…。なかなか真似の出来ることではありません。

「友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない」(ヨハネ15:13)

。コルベ神父の殉教はこの聖書の終えに忠実に従うものであり、収容所の友(身代わりになってもらったガヨヴニチェク)のことを思い、惜しげもなく自分の命を捨てました。 。とは言っても、収容所内で二人が直接話をしたことはなく、ガヨヴニチェク自身も “囚人を励ます神父の存在をどこかで聞いたことがある” という程度の認識だったそうです。 。身代わりになってもらって初めて、その温厚な神父がコルベ神父だと気付きました。 。そして、コルベ神父も自身の殉教が “身代わりによる死” というかたちであることはその直前まで知らなかったと思います。

。そして、コルベ神父も自身の殉教が “身代わりによる死” というかたちであることはその直前まで知らなかったと思います。しかし、ガヨヴニチェクの妻子を想う叫びを聞いて、自ずと前に進み出たのでしょう…。 。コルベ神父はいくら残虐非道極まりないことをされようとも人を恨まず、身代わりになることで一人の男性に希望を与え、最期までともに死んでいく仲間を励ましました。 。その後、ガヨヴニチェクは “死の収容所” で3年以上も耐え忍びました。

93歳の天寿を全うし、ニェポカラヌフのフランシスコ修道院墓地に埋葬されています。

コルベ神父ゆかりの地を訪れよう

。2018年の一時帰国の際、夫と長崎市内に4泊し、世界遺産となった大浦天主堂やコルベ神父ゆかりの地に行ってきました!

。下記記事にて、私たちが実際に訪れたゆかりの地3ヵ所とコルベ神父を診察した永井隆医師の記念館を紹介しているので、長崎に行く機会があればぜひ訪れてみてください

。2018年の一時帰国の際、夫と長崎市内に4泊し、世界遺産となった大浦天主堂やコルベ神父ゆかりの地に行ってきました!

。下記記事にて、私たちが実際に訪れたゆかりの地3ヵ所とコルベ神父を診察した永井隆医師の記念館を紹介しているので、長崎に行く機会があればぜひ訪れてみてください  以上、長い記事を最後まで読んでいただきありがとうございます。

以上、長い記事を最後まで読んでいただきありがとうございます。コルベ神父については意外と長崎出身の方でも知らない方が多いため、当記事をきっかけに、このような素晴らしいポーランド人が日本にいたということをよく知ってもらえたのであれば嬉しいです。また、当記事を読まれたうえでアウシュヴィッツを訪れると、コルベ神父についてよく知らずに訪れるよりは感受性をより高めた状態で見学することができるでしょう。

ちなみに2017年10月、コルベ神父の生涯を映画化した “Dwie Korony“(二つの冠)という作品が上映されました。YouTube で4篇にわたって一部内容が日本語字幕付きで公開されています(YouTube「二つの冠」part1)。

Copyright secured by Digiprove © 2019-2020

Copyright secured by Digiprove © 2019-2020

久しぶりの更新ですね。

サイトの更新がしばらくされていなかったのでどうしたのか?と心配していました。実は現在Gliwiceに滞在中なのですが、お取り込み中かと思い連絡を控えていました。

ガイドのライセンスの効果はいかがでしたでしょうか?お忙しいのはなによりです。

又機会があれば連絡しますね。

服部さん

お久しぶりですね!

さっそく最新記事に目を通していただき、ありがとうございます (^ ^)

ツイッターは更新しているので生きていることは確認できると思いますが(笑)、仕事のことというより個人的な事情があってブログ更新を怠っていました…。

しかし、書きたいことが山ほどあるので時間があるときに少しずつ編集しています。

思うままに書ければいいのですが、記事の書き方や写真にもこだわりがあるので相変わらずスローペースなんです (>_<) 現在グリヴィツェに滞在されているとのこと、そういえば前回のコメントで春頃に来られると仰っていた気がしますね。 限られた滞在期間、今回も有意義に過ごされるよう願っております。 私は今週から仕事の合間にでも復活祭の準備をはじめますが、今年は暖かいのでなるべく外で過ごしたいと思っています (^ ^)/ では、おやすみなさい!

アウシュビッツを訪れた時にあやかさんが、説明されていたコルベ神父の話をようやくアップされたのですね。その場で聞いただけでしたので、この記事で詳しいことがわかり、より素晴らしい方なんだなと改めて感心しましたしアウシュビッツでの体験が蘇りました。

どうか元気に過ごされることをお祈りしています。

中村さん

コメントありがとうございます!

一部のコメントは事情があって編集させていただきました m(_ _)m 触れてはいけない話題ではないのですが、ブログの方ではまだ黙っておこうと思いまして……。すみません。

お気遣いいただきありがとうございます。

本当に今さらコルベ神父について触れることになってしまいましたが、さっそく読んでいただいて嬉しいです!

アウシュヴィッツには悲くて辛い話ばかりでなく、コルベ神父のような人がいたこともぜひ皆さまに知ってほしいと思っていました。

中村さんとお会いした時は雪が降ったり、寒いポーランドでしたが、今ではすっかり最高気温15度前後となっています。

日本も暖かいようで、元気に生まれたお孫さんと楽しく散歩できそうですね (^ ^)

私には、カトリックに関しての知識がありません。旦那様が罪をおかした、又罪を犯してしまった。と言うやはり私にも分からない思想です。罪を犯せば、罰せられ、何かしら償わなくてはならないのか、カトリックの罪を犯す考え方は、根本的に違うのか、日々の行いを戒めながら明日への希望に繋げていくのか、とても難しいです。

コルベ神父の「聖母の騎士団」崇高なお考えで作られていたのでしょうね。

1930年に日本に来日していたのは、日本を選んだのは、シベリア孤児救出とは無関係では、なさそうですね。日本での活動も含めて今回のあやかさんのブログで知りました。youtube も見ました。

アウシュビッツがポーランドにあった事も最近知った私にはそこで、どの様な悲惨な事が起き、人はそこまで残酷になれるのか、生とは死とはとか、重いですね。

自分なりに調べていくうちに、コルベ神父と共に日本に来た、

ゼノ・ゼブロフスキー修道士 を知りました。

広島に彼の意思を継ぐ施設があることも、つながりは生きていますね。

金田さま

コメントありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありません。

私も洗礼を受けて5年以上経ちますが、罪と向き合うことは本当に難しいことだと実感します。罪と言うと重く聞こえるので、”反省点” と言うべきですかね (^ ^;) 私も一生をかけて学んでいかなければならないと思っています。

コルベ神父が日本で宣教されたのは、シベリア孤児の件とは関係がないと思われます。本当は上海での宣教を目指していたのですが、残念ながら諦めざるを得ない状況となり、結果的に日本で宣教することになりました。

また、基本的に宣教は必ずしも希望する国で行うものではなく、どこの国で宣教することになっても本人が断ることはありません。コルベ神父の場合はきっと聖母が長崎に導いてくださったのでしょう。アウシュヴィッツでの殉教の前に、長崎で多くの日本人を救われたこともぜひ皆さんに知っていただきたいですね。それこそ命を救われたという方々もいらっしゃるはずです。