◆詳細プロフィールはココ ◆YouTube はじめました

最新記事 by Ayaka (全て見る)

※コンテンツの無断転載禁止(リンク歓迎)

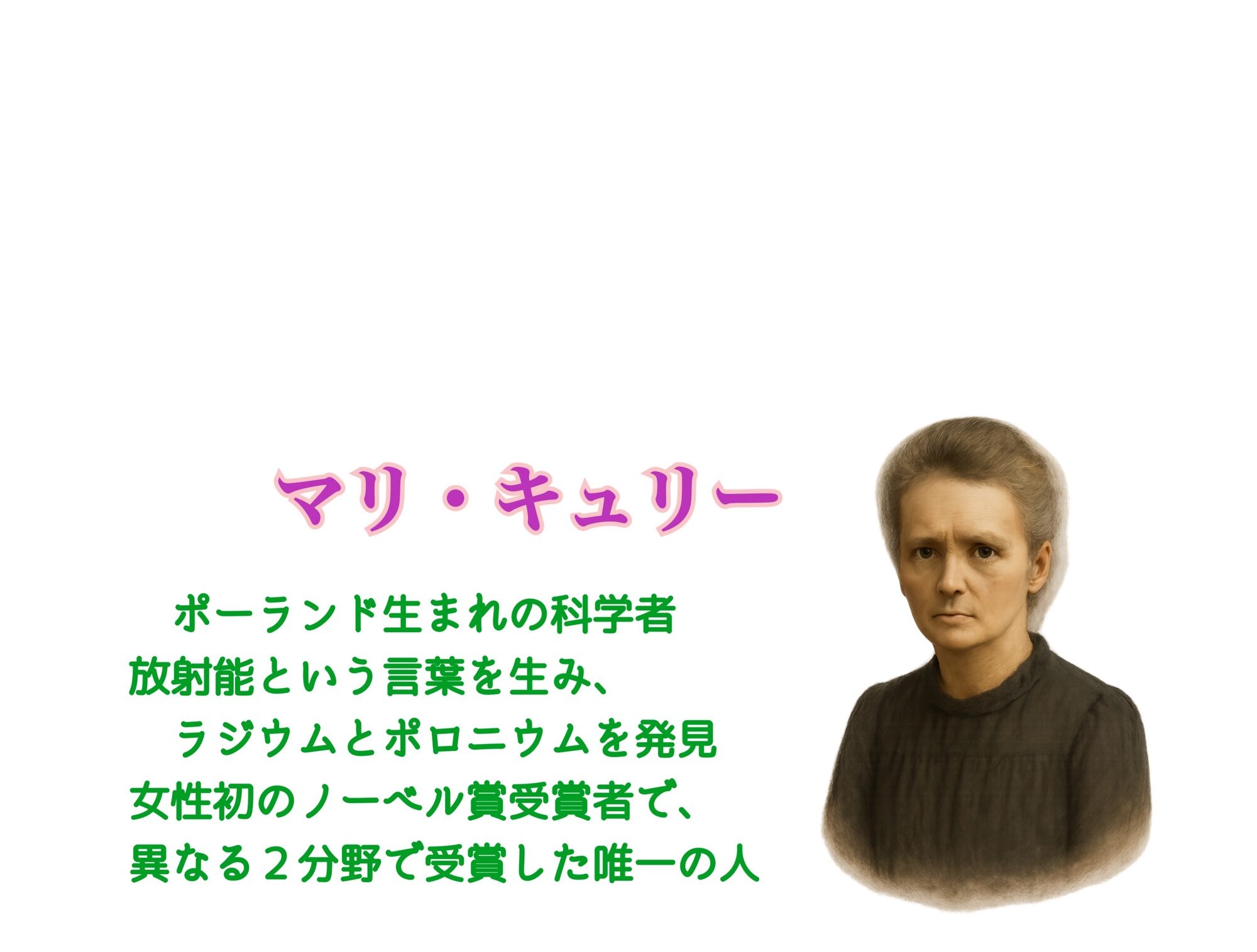

ポーランド人で女性の偉人といえば、キュリー夫人。ポーランドはもちろん、物理を扱うブログである以上、彼女の存在に触れずにはいられません。キュリー夫人は、「女性初のノーベル賞受賞者」として有名ですが、一方で非常に孤独で過酷な道を歩んできた科学者としても知られます。実験室での地道な作業、家族との葛藤、社会からの偏見、そして愛する夫ピエールの突然の死―。映画になっていたのは知りませんでしたが、ちょっと脚色強そう?

.

1. キュリー婦人の生い立ちと背景

当時、ロシア帝国の支配下にあったワルシャワで「マリア・スクウォドフスカ(のちのマリ・キュリー)」が誕生。父は物理と数学の教師、母は寄宿学校の校長という教育熱心な家庭に育つ。

伝染病で母と姉を幼くして亡くすが、家庭の困難の中でも学問への情熱を燃やしつづけた。

まだまだ男尊女卑が色濃い時代、女性としては異例の進学を果たし、単身パリへ。女性にとっては非常に厳しく、狭き門だったソルボンヌ大学(パリ大学の本部)の物理学科に入学した。

生活は極貧で、寒さと空腹に耐えながらも物理と数学に没頭し、努力の末、首席で大学を卒業。

放射能現象や磁性の研究を通じて、物理学者ピエール・キュリーと出会う。ピエールはマリの知的な情熱に感銘を受け、すぐに共同研究者として協力を申し出た。やがて、研究と人生の伴侶として共に歩み始める。放射性物質を追究するための測定と、物質分離の作業を二人三脚で行った。

自然界に存在する未知の放射性元素を探し、手作業でトン単位の鉱石を精製する苦労を経て、同年にウラン鉱石から「ポロニウム」と「ラジウム」を発見。マリは、ポロニウムという名前に「(当時は失われていた)祖国ポーランドの存在を世界に示したい」という強い愛国心を込めた。

ピエールが不慮の交通事故で急逝。

深い喪失の中でも、彼の意思を継ぎ、ソルボンヌ大学の初の女性教授に就任。多くの人々が注目する中、ピエールが最後に教壇で語った言葉を引用し、静かに講義を始めたという。教育者・研究者としての使命を胸に、前を向いて歩みつづける。

元素の分離と純化の研究が評価され、ノーベル化学賞を女性初で単独受賞。異なる分野で2つのノーベル賞を受けた初の人物となる(1903年、夫との共同でノーベル物理学賞を受賞)。彼女の不屈の努力は、放射線医学や原子物理学、そして女性の地位向上において大きな礎となった。

参考書籍『O moim życiu i pracach』

著者:マリア・スクウォドフスカ=キュリー

2. 極貧の留学生活と科学への情熱

両親が教師という教育一家のもと、マリアは幼いころから知識を尊び、学問への強い情熱を抱いて育ちました。しかし当時は、女性が正規の高等教育を受ける道は閉ざされていたため、地下教育機関「さまよう大学」で、秘密裏に学び続けます。自由と知を求める多くの若者がその大学に集い、失われた祖国に希望の灯をともそうとしていました。

その後、姉のブロニスワヴァがパリに留学していたこともあり、姉妹は互いに学費を支援し合う約束を交わします。数年後、24歳になったマリアは夢を胸に単身フランスへ渡り、ソルボンヌ大学(パリ大学)で物理と数学を学びました。わずかな奨学金と仕送りで生活は苦しく、暖房のない屋根裏部屋で勉強に明け暮れ、満足な食事もとれず、パンと紅茶だけの日も珍しくなかったと言われています。それでも自らの境遇に屈することなく、1893年に物理学の学位を、翌年には数学の学位を取得しました。異国で、言葉の壁や経済的困難、そして性別による偏見を乗り越えてつかんだこの成果は、のちの放射能研究という歴史的偉業への第一歩となります。

3. ピエール・キュリーとの共同研究と愛

1894年、マリ(フランスでの名前)は、磁性体の研究を通じてフランスの物理学者ピエール・キュリーと出会います。当時マリは、ウランの放射線についての研究に取り組んでおり、共同研究者としてピエールと協力を始めました。ピエールは彼女の知的能力と情熱に深く感銘を受け、やがて強い信頼関係と愛情が芽生えます。二人は翌年に結婚し、夫婦で一つの研究体として歩み始めました。

彼らの研究は、1896年にアンリ・ベクレルが発見した「ウラン塩の自然放射線現象」に端を発します。マリはこの現象に強く惹かれ、ピエールとともに「自然放射能」を持つ他の物質の探索を開始。1898年には、トン単位のウラン鉱石を手作業で処理しながら、ポーランドへの敬意を込めて命名した新元素「ポロニウム(Polonium)」、そして強い放射性を持つ「ラジウム(Radium)」を発見しました。当時の研究環境は非常に過酷で、実験室には換気もなく、鉱石の精製作業は日夜続きました。そして1903年、マリとピエールはアンリ・ベクレルと共にノーベル物理学賞を受賞し、マリは女性初の受賞者となります。科学者としても、夫婦としても、二人の結びつきは人類史に残るものでした。

4. 第一次世界大戦とX線車の活躍

1914年、第一次世界大戦が勃発すると、マリは戦火の中でただ学問を続けるのではなく、科学を人命救助に直接役立てる道を選びます。彼女が目を向けたのは、戦場における負傷兵の診断(X線技術の実用化)と治療の現場でした。科学を「知識のための知識」ではなく、人々の命を守るための力と信じていた彼女にとって、この未曾有の戦争は、まさにその信念を行動に移すべき時だったのです。

当時の戦争では、体内に弾丸が残っていたり骨折していたりする兵士の状態を、目視だけで判断するしかない状況が多く、不必要な切開や誤診が横行していました。これに対してマリは、X線技術が命を救う鍵になると確信します。彼女は迅速に行動を起こし、自ら資金を調達して移動式X線装置を搭載した車両を開発。このX線車はのちに「プチ・キュリー(Petites Curies、小さなキュリー)」と呼ばれるようになります。さらに、マリは設計・導入にとどまらず、自らその車を運転して前線に赴き、医師や看護師に対して機器の操作方法や診断技術を直接指導しました。その結果、戦場でX線装置は爆発的に普及し、およそ100万人以上の負傷兵が正確な診断を受け、迅速な手術に結びついたとされています。彼女の活動は、多くの命を救うと同時に、戦時医療の質を大きく向上させることになりました。

.

.

5. 女性として初のノーベル賞受賞

1903年、マリは夫ピエール・キュリー、そして物理学者アンリ・ベクレルと共にノーベル物理学賞を受賞。これは、放射能に関する画期的な研究成果に対して贈られたもので、マリは女性として史上初のノーベル賞受賞者となりました。当時のヨーロッパ社会は、あらゆる分野で男性中心の価値観が支配しており、女性の学術的業績が公に認められることは極めて稀でした。実際、ノーベル賞の選考過程においても、最初はマリの名前が除外されていましたが、女性の地位向上に理解のあった数学者マグヌス・ミッテラーが、「マリの貢献を除外するのは著しい不正義だ」と強く抗議した結果、マリの名が正式に加えられることになったのです。これは、科学的功績が性別ではなく、実力で評価された初めての国際的な前例といえる出来事でした。

さらに特筆すべきは、その8年後の1911年、マリがノーベル化学賞を単独で受賞したことです。これは、同一人物が異なる分野で2度ノーベル賞を受賞するという史上初の快挙でした。このとき世界中の学者たちは、彼女の科学的功績に深い敬意を表し、女性が第一線で科学を切り拓けることを実証することとなりました。この受賞は、単なる個人の栄誉にとどまらず、「科学はすべての人に開かれるべき分野だ」という力強いメッセージそのものでした。彼女の歩みは、以後の世代の女性科学者たちにとって、道を切り拓く永遠の道標となったのです。

▲ ワルシャワにキュリー夫人の博物館もあります

.

.

キュリー夫人は「再生不良性貧血」という血液疾患により亡くなりましたが、生涯にわたって大量の放射線を無防備に浴びつづけながらも、66歳まで生きたという事実は、当時の医療水準や知識を考えると…衝撃。

キュリー夫人は「再生不良性貧血」という血液疾患により亡くなりましたが、生涯にわたって大量の放射線を無防備に浴びつづけながらも、66歳まで生きたという事実は、当時の医療水準や知識を考えると…衝撃。放射線の漏れを遮断するため、彼女の棺には特別な鉛の加工が施されているそうです