◆詳細プロフィールはココ ◆YouTube はじめました

最新記事 by Ayaka (全て見る)

※コンテンツの無断転載禁止(リンク歓迎)

じっくり6分程度で読めます

第二次世界大戦中のドイツは「ナチス」とよく言われますが、ポーランドでは「ドイツ」という表現が一般的で、この言葉の違いは、責任の所在に対する認識の違いのように思います。

当記事では、その点を手掛かりに、ドイツの戦争責任について自分なりに考察してみました

当記事は、加害と被害という二項対立を煽るものではなく、むしろ、戦争の記憶を多角的に捉えるための一つの視点です。ドイツという国家の過去に目を向けることは、私たち自身を含め、他の国々の歴史と向き合うことにも繋がると信じています。

1914年、オーストリア皇太子がサラエボで暗殺された事件をきっかけに第一次世界大戦が始まりました。その背後には、複雑な同盟関係や国同士の緊張感、そして軍事力を示そうとする雰囲気が広がっていたのです。当時のドイツは、フランスやイギリス、ロシアとの関係がかなり悪化しており、いつ戦争が起きてもおかしくない状況でした。そして暗殺事件をきっかけに一気に火がつき、ドイツはオーストリアを支援して戦争に突入…。

最初はすぐに勝敗が決まると思っていた戦争は長期化し、ドイツから見ると、西側ではフランスやイギリス、東側ではロシアと泥沼戦が続きます。1917年についにアメリカも参戦し、戦況はドイツにとって不利になっていきました。やがて国内は疲弊し、1918年にドイツは降伏。翌年のヴェルサイユ条約では、領土や植民地の喪失、多額の賠償金など、非常に厳しい条件を課されます。この敗戦の記憶と不満が、後のドイツ社会に深く影を落とし、次の時代への大きな転換点となっていきました。

.

1. ヴェルサイユ条約とナチスの台頭

1919年に結ばれたヴェルサイユ条約は、第一次世界大戦後の講和の形でしたが、ドイツにとっては非常に厳しい内容でした。賠償金は1320億金マルク(現在の価値で約200兆円)という途方もない金額であり、1924年のドーズ案により以後4年間は支払いの緩和を認められています。それでも、当時のドイツ経済には大きな負担で、不満や不安が社会全体に広がっていきました。特に1923年のハイパーインフレや、フランスによるルール地方の占領は、人々に屈辱感や不安を植えつけました。

そうした感情をうまく利用して台頭してきたのがナチス党で、「ヴェルサイユの屈辱を晴らす」と訴えることで、次第に支持を集めていきます。そして1933年、あのヒトラーが政権を握ることになりました。こうして見ると、当時のドイツ社会が抱えていた不満や復讐心が、どのようにして政治の力に変わっていったのかが分かります。だからこそ、その選択がどんな結果をもたらしたのかを、私たちは今もきちんと記憶しておく必要があると思います。

.

.

2. 民主主義の崩壊と全体主義の容認

1933年1月末、ヒトラーが首相に任命されると、ドイツは大きく舵を切りました。それまで続いていたヴァイマル共和国の民主的な仕組みは、急速に崩れていきます。きっかけの一つが、同年に起きた国会議事堂放火事件でした。この事件を利用するかたちで、ヒトラー率いるナチス政権は全権委任法を成立させ、議会の承認なしに法律をつくれるようになったのです。つまり、ヒトラーがほぼ一人で国を動かせるようになってしまいました。

そこからは、言論の自由はどんどん制限され、反ユダヤ主義や政治的な弾圧が進んでいきます。教育や新聞、ラジオなどもナチスの考え方に染められていき、気づけば国民の多くがその流れを受け入れていました。もちろん、中には勇気を持って声を上げた人もいましたが、そうした抵抗はごく一部にとどまり、国としての暴走を止める力にはなりませんでした。振り返ってみると、独裁はある日突然やってくるものではなく、社会の空気や無関心の中で少しずつ形づくられていくものだと分かります。

.

.

3. 侵略戦争の開始と国際法の違反

1939年9月1日、ドイツ軍がポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が始まりました。ポーランドにとって、それは突然の早朝の爆撃から始まる、予告なき侵略でした。ドイツは、自らも署名していたケロッグ=ブリアン条約を無視し、国際法に反して武力で隣国の主権を踏みにじったのです。この侵攻の半月後にはソ連も東から攻め込み、ポーランドはわずか一ヶ月で二大国によって分割されることになりました。人々は命を落とし、都市は破壊され、多くの家族が離ればなれになりました。

この侵略はドイツが他国に対して行った一連の攻撃の始まりに過ぎませんでした。フランス、オランダ、北欧諸国、そしてソ連の一部にまで戦線は広がり、ヨーロッパは再び大戦に巻き込まれていきます。戦後、ニュルンベルク裁判では、ドイツの指導者たちが「平和に対する罪」に問われ、世界は初めて「侵略戦争は犯罪である」という原則を明確にしました。しかし、その背後には、最初に国境を踏み越えられた国であるポーランドの、人々の暮らしと記憶があることを忘れてはならないと思います。

.

4. ホロコーストと人道に対する罪

ナチス・ドイツによるホロコーストは、現代史の中でももっとも深い傷跡を残した出来事のひとつです。1930年代からドイツによるユダヤ人への差別は次第に強まり、1935年に施行されたニュルンベルク法によって、ユダヤ人はドイツ市民としての権利を奪われました。やがてナチスは、ユダヤ人を社会から排除するだけでなく、最終的解決として組織的な絶滅を進めるようになります。1942年のヴァンゼー会議では、ヨーロッパ全域のユダヤ人を絶滅させる計画が公式に確認されました。

その後、アウシュヴィッツなどの強制収容所に多くの人々が送られ、過酷な環境のもと命を奪われました。ホロコースト全体では、約600万人のユダヤ人が殺害されたとされています。そのうち、アウシュヴィッツではおよそ110万人が命を落とし、その約9割がユダヤ人でした。こうした大量虐殺の実行には、国家の中枢だけでなく、鉄道会社、科学者、企業など、さまざまな立場の人々が関与していました。つまり、実際には社会全体の沈黙や協力がこの悲劇を可能にしてしまったのです。私たちは単に「あの時代は異常だった」と片づけるのではなく、立場を置き換えて問い直すことが大切です。

.

.

5. 戦後処理とドイツの謝罪

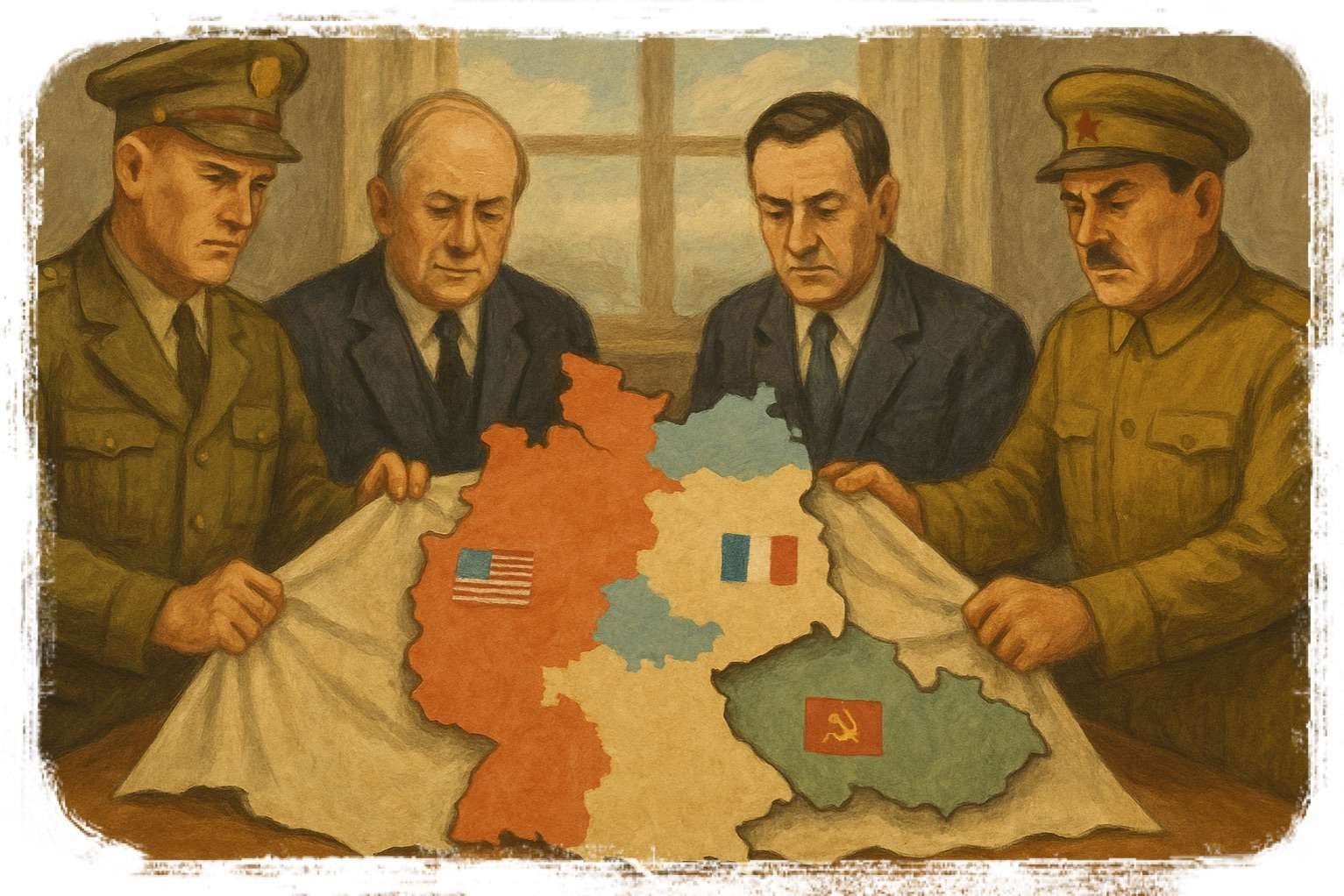

ドイツの無条件降伏によってヨーロッパの第二次世界大戦は終結。ドイツは国としての主権を失い、アメリカ・イギリス・フランス・ソ連の4カ国によって分割占領されることになります。やがて冷戦の影響もあり、西側の占領地域からは西ドイツが、東側のソ連占領地域からは東ドイツが成立し、ドイツは事実上、東西に分かれることになりました。その中でも西ドイツは、1950年代以降、過去の戦争責任と向き合う姿勢を少しずつ示していきます。1952年には、イスラエルとユダヤ人被害者に対して国家賠償を開始し、ホロコーストの加害責任を認める大きな一歩を踏み出しました。1970年にはヴィリー・ブラント首相がワルシャワを訪れ、ユダヤ人ゲットー跡の慰霊碑の前で静かにひざまずいた姿が、多くの人々に深い印象を残しました。

一方で、「謝罪は十分なのか」「どこまでが国家としての責任か」といった議論は今なお続いています。1985年には当時のヴァイツゼッカー大統領が「過去に目を閉ざす者は、現在にも盲目になる」と演説し、過去の過ちに正面から向き合う姿勢の重要性を強調しました。ドイツの戦後の歩みは、謝罪とは一度の言葉で済まされるものではなく、時間をかけて受け継がれていく姿勢そのものが大切だということを、私たちに静かに語りかけています。

※ イラストの地図はあくまでイメージです

.

6. 記憶の揺らぎと若年層の知識低下

現在のドイツでは、ナチス時代の犯罪や戦争責任に向き合う姿勢が重視されています。学校教育や記念碑の設置、ホロコースト追悼の日などを通じて、過去を忘れず記憶していくことが社会全体の責任とされてきました。しかし近年、そうした記憶の継承に揺らぎが見られることも事実です。2025年のClaims Conferenceによる調査では、ドイツ国内の30歳未満の若者のうち11%が「ホロコーストを聞いたことがない」と回答し、26%はアウシュヴィッツなどの強制収容所の名前を一つも挙げられませんでした。こうした数字は、記憶が時間とともに風化していく現実を示しています。

さらに、一部の極右政党、たとえば「ドイツのための選択肢(AfD)」の政治家たちは、ホロコーストの記憶文化を「罪のカルト」と呼んだり、ベルリンにあるホロコースト記念碑を「恥の記念碑」と揶揄したりするなど、歴史の重みを軽視する発言をしています。こうした言説は、社会の分断を深め、過去の出来事を相対化しようとする危険な動きでもあります。だからこそ、今を生きる私たちに求められているのは、歴史を遠い過去のこととして忘れるのではなく、次の世代にも正しく語り継ぎ、その意味を問い続ける姿勢です。記憶は単なる追悼ではなく、未来への責任でもあるのではないでしょうか。

.

.

.

今年のエジプト旅行で、とあるドイツ人夫妻と仲良くなったのですが、私の仕事について聞かれたとき、素直に「ドイツの戦争犯罪について伝える立場にあるんだけど、あなた達はそう聞いてどう思う?」と尋ねてみました。すると、「ドイツのたくさんの若者はドイツが犯した犯罪やホロコーストについて忘れている。自分たちもアウシュヴィッツに行ったことはあるが、ドイツはこれについては忘れてはならないし、あなたは本当に大切な役割を担ってると思う」と言われました。

今年のエジプト旅行で、とあるドイツ人夫妻と仲良くなったのですが、私の仕事について聞かれたとき、素直に「ドイツの戦争犯罪について伝える立場にあるんだけど、あなた達はそう聞いてどう思う?」と尋ねてみました。すると、「ドイツのたくさんの若者はドイツが犯した犯罪やホロコーストについて忘れている。自分たちもアウシュヴィッツに行ったことはあるが、ドイツはこれについては忘れてはならないし、あなたは本当に大切な役割を担ってると思う」と言われました。