◆詳細プロフィールはココ ◆YouTube はじめました

最新記事 by Ayaka (全て見る)

※コンテンツの無断転載禁止(リンク歓迎)

Automatic posting

この場を借りて、エチオピア・ディレダワでお世話になった国連IOM職員の方々や赤尾さん、エチオピアやルワンダでの半月以上のアフリカ滞在を心配してくださった心優しい方々、事務的にバックアップしてくれる一番の良き理解者;夫、私の活動を応援してくださる皆さまに感謝申し上げます!

ルワンダ滞在中の2025年1月27日に財団の登記が完了し、ようやくスタートラインに立てました

.

自宅からディレダワまで18時間の旅

▲ 年末年始はいつものように家族と日本で1ヶ月の休暇。そして、ポーランドに戻って5日後ー。

なんと、私はエチオピアにいました。最寄空港のカトヴィツェからワルシャワを経由し、エチオピアの首都アジスアベバへ。そこから第二都市ディレダワへの飛行機に乗り継ぎ、国連IOM (国際移住機関)の事務所を訪問しました。私が遥々ディレダワまで来た目的は、国連IOMの人道支援活動を視察させていただくため。このような貴重な機会を提供してくださった赤尾さんに心から感謝いたします

国連IOM(国際移住機関)

もともと独立した機関でしたが、重要性を増していく国際的な移民/難民問題に対応するために2016年から国連の関連機関となりました。主な活動は、移民の保護・支援、人身取引対策、緊急時の人道支援、移住政策の助言など。世界各国の政府や団体と協力し、安全で秩序ある移住を促進しています。

.

.

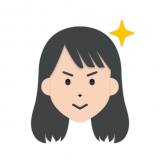

独自の文化、70以上の民族を持つ国

▲ エチオピアはアフリカで最も人口が多い国の一つで、総人口1.3億人。首都アジスアベバは現代的な発展も見られる一方、内紛や民族対立が絶えず、外務省から退避勧告が出ている地域もあります。

本当は「ラリベラ」という岩窟教会のある町に行きたかったんですが、そのエリアは紛争でネットも遮断されており、国軍の攻撃や略奪行為があったりと危険すぎるので断念。先に訪れたディレダワは特に危険ではなかったものの、ホテルの敷地から一歩出ればお金や食べ物を求める人たちが寄ってきたりして、切実な貧困問題をひしひしと感じました

.

.

IOMの主な支援は難民の移住管理

▲ 今回は国連IOM・ディレダワ支所のサポートを受けて複数の現場を訪問し、行政の方から直接お話を伺う機会なども設けていただきました。

IOMがエチオピアで行っている活動は、主に人道支援や難民の移住管理となります。さまざまな危機によって避難を余儀なくされた人々に対し、シェルター(一時的な住居)や飲食料、医療衛生などの基本的な生活支援を提供し、生活再建支援を行っているとのこと。政治的な不安定さやテロの脅威がつづく隣国ソマリアからエチオピアへ避難する人々、エチオピア国内での紛争や武力衝突、残虐行為から逃れる人々、出稼ぎのために国を出たものの行く先で暴力や搾取を受ける人々…。ひと言に「難民」と言っても、実にさまざまな背景を持っており、それぞれのニーズに合った支援が求められています

.

.

初日はシェルターを訪問しました

▲ こちらのシェルターでは、難民の一時滞在先としての部屋や設備、物資などを見せていただきました。ポーランドのウクライナ避難民シェルターには何度も訪れましたが、仮設のスペースでは仕切りがほぼ一切なかったため、ここではまだちゃんと部屋のようになっていたのに少し安心しました。

とは言っても、スタッフの方が敷地内にある大きなバスを指して「あのバスが難民でいっぱいになることもある」と仰っていたので、多いときは溢れかえっているのでしょう。また、靴も履いてないような難民も多いそうで、ある部屋(写真)には衣料品から衛生用品までありとあらゆる生活物資がたくさん置かれていました。最終的には彼らが元の場所へ戻れるよう支援していくわけですが、これが無限ループにならないよう、根本的解決策が必要です。

詳細はこちらのリンク「 エチオピア 密入国仲介人の魔の手から生還するまでの7日間」を読んでいただきたいのですが、たとえば、出稼ぎのためにエチオピアを出国した人々が目的地に向かう途中で武装集団の襲撃に遭い、命からがら引き返さなければならないといったケースも多くあります

。。2022年だけで、推計14万8,000人ものエチオピア人が、より良い雇用機会を求め、危険な『東方移住ルート』でほとんどが非正規に移住したとみられています。彼らの多くは、その道中のあらゆる局面で暴力や搾取、虐待に晒されており、緊急の対策と長期的な支援の両方が求められています。

.

故郷を追われた国内避難民の生活

▲ 翌日、ディレダワから南へ約30キロのケルサという、国内避難民が1000人以上も暮らす現場を訪問してきました。そこに暮らす人々とも実際に話しましたが、やはり子どもがすごく多い!

車を降りたとき、たくさんの子どもたちが近づいてきたのでお菓子を渡したのですが、その行為そのものにも複雑な気持ちはあります。外国人が訪問したらみんな何かしら期待するだろうし、私個人ではそれに完全に応えてあげられないという罪悪感…。

かと言って、何かを与えつづけることだけが支援だとも思わないし、本当に難しい。けど、考えねば。

2024年時点で、エチオピア全体で推定450万人もの国内避難民がこの辺りの地域(中西部のオロミア)やソマリ、ティグレ地域に退避しています。エチオピア北部では4年前より紛争が激化し、オロミアでも武装勢力が活発化。食糧支援を必要とする人々は500万人を遥かに超えており、避難民の半分以上は長期の難民生活を送っています。

医療チームの方が医療品のストックや妊婦検診の部屋を見せてくださって、ウクライナへ物資を送るときも医療品を頻繁にリクエストされることを思い出しました。物資といえば食糧や衣料を連想しがちですが、薬や衛生用品も必要不可欠なんです

◆北部のティグレ地域での争い

ティグレ州では、ティグレ人民解放戦線(TPLF)という政治グループと、エチオピア政府が長い間争ってきました。一度は停戦しましたが、2024年になってTPLFの中で意見の違いが出て、また争いが勃発。反政府側は町をいくつか占領し、政府とその仲間が取り戻そうとしています。その激しい争いや暴力の中で、多くの人が家を出て避難せざるを得ず、生活がとても不安定になっています。

◆エリトリアとの国境の緊張

ティグレ州の北にエリトリアという国があります。エリトリアは昔、イタリアの植民地でしたが、第二次世界大戦のあとに連邦というかたちでエチオピアになりました。その後、エリトリアはエチオピアからの独立を目指してエチオピアと戦争し、1993年には独立。しかし、国境の線引きが明確でなかったため国境戦争が勃発。数年間で数万人もの死者を出したのちに平和協定を結ぶも、最近、エリトリアがまた軍を集め始めてきな臭くなっています。エチオピアも国境付近に兵士を送っているので、なにか衝突があれば、再び紛争が起こるかもしれません。

◆中部のアムハラ州での衝突

アムハラ州では、地元の人々が自分たちを守るために作った「民兵(ファノ)」という自警団グループがあります。政府はそのグループを取り締まろうとしていますが、地元の人たちは「ファノは他の民族ばかり優遇する政府から自分たちを守ってくれているのに」と反発。そのため、政府軍と民兵のあいだで戦闘が起きています。政府は2023年に非常事態宣言を出し、町には兵士が増え、一部の場所では外出も制限されました。

◆東部のソマリ州での民族対立

ソマリ州では、オロモ族とソマリ族という民族が土地や水などの資源をめぐって昔から争いがあり、村の焼き討ちや家畜の略奪、学校や病院の閉鎖、武器を使った衝突などで何万人もの人が家を失い避難しています。また隣国ソマリアと国境を接しているため、ソマリアの過激派アルシャバブの影響を受けやすいです。アルシャバブは武器を持って国境を越えてくることもあり、エチオピア軍との衝突も度々発生し、地域の治安が不安定になっています。

.

.

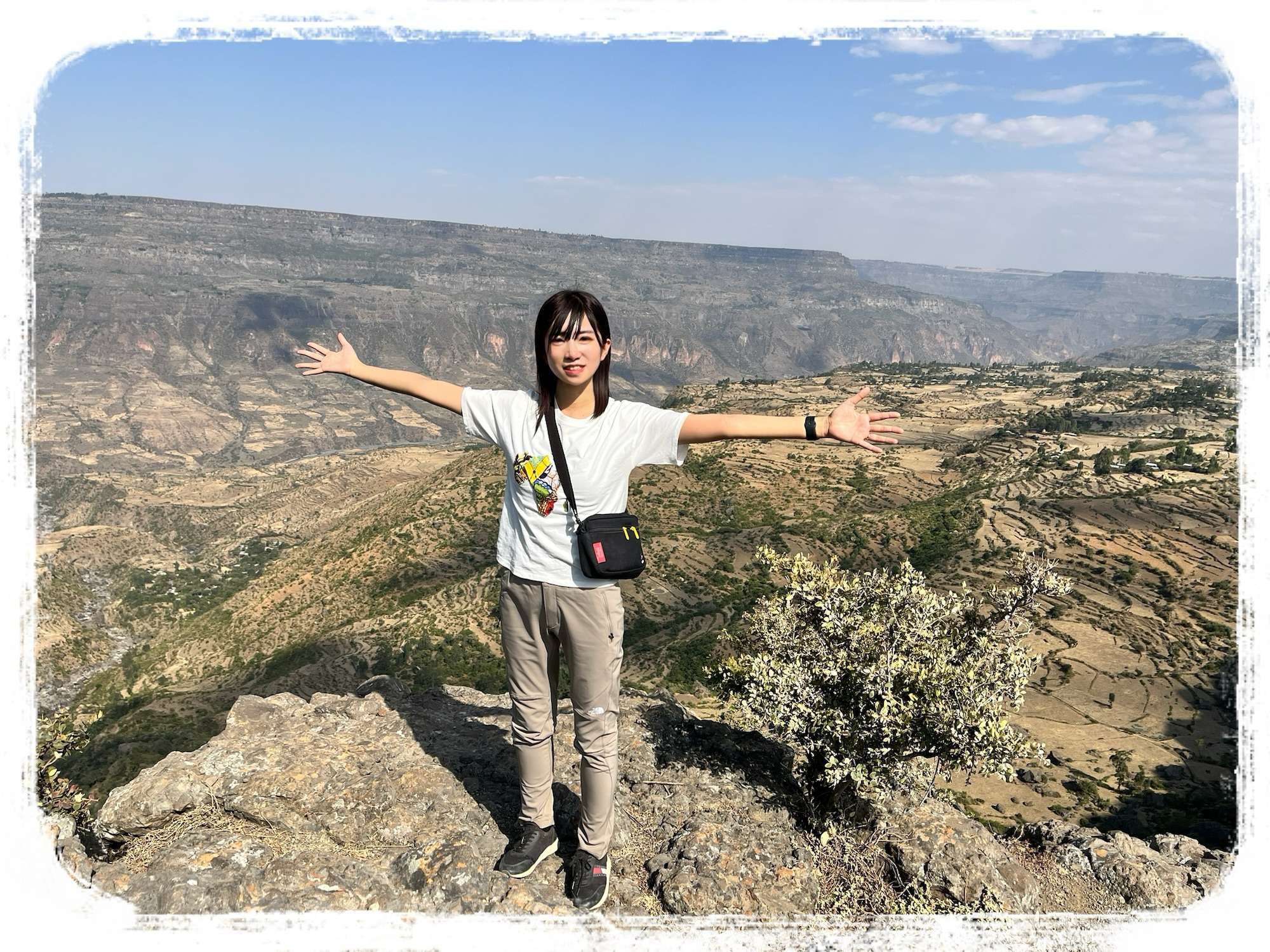

多くの人にアフリカを知ってほしい

▲ あまり写真を撮ろうとする気分にはなれず、現場の写真はほとんどありません。より多くの人々や団体がアフリカの現状に目を向けてほしい、心からそう思います。自分はこれからもアフリカの国々を訪れたいし、向き合っていくつもりです。

日本の海外支援は地理的にもアジアに偏りがちですが、やはり世界全体で見て、アフリカの現状に向き合う人はごくごく僅か。人種や物理的な距離に捉われず、宗教的価値観など変え難いものに関しては割り切って受け止め、ただ世界中の人々が暴力に怯えることなく家族と平凡に暮らせる未来ー。

そんな日を願うだけじゃなにも変わらないので、まずは、一歩踏み出す勇気が必要だと思います

.

栄養価の高い食品や医療品など支援できればと考えましたが、個人としてやるのが難しく、滞在も短かったので一旦断念。絶対必要なものなのに、直接渡すことができなくてもどかしかったです。

.

.

インジェラは世界一まずい主食か?

▲ ここからは、ふつうのエチオピア滞在記になります。まずはエチオピアに来たら欠かせない「インジェラ」について。これはテフという粉状の穀物を水で溶いて発酵させ、クレープ状に焼いたもの。色と見た目が不気味で酸っぱく、食べられないこともないけど、受け入れられませんでした。なので、基本的にエチオピア料理は食べてません。笑

余談ですが、初日から生のフルーツ入りサラダをバクバクと食べていたところ、数十分後に気分が悪くなり、目眩と吐き気が…。ついにはぶっ倒れてしまい、視界不良の中、とにかく一人になりたくて駆け込んだ先は男子トイレ。ご迷惑をお掛けしました。食べものは関係なく、貧血です。次の日には鼻血が出たり、鉄分不足じゃないやつなので、病院のお世話になることも覚悟しましたが大丈夫でした

.

.

首都以外のホテル予約が難しい…

▲ エチオピアでは2つのホテルに滞在しましたが、首都以外のほとんどの地域はホテル予約サイトに出てこないのでビックリ。ホームページから問い合わせて予約するか、実際に行ってみるしかないようです。ディレダワでは B-Capital Hotel というムスリム系のホテルに泊まりましたが、今回は実際にこちらのホテルでずっと生活されている赤尾さんを通して予約しました。朝食付き1泊3,600円。

写真のホテルはアジスアベバで泊まった5つ星ホテル Stay Easy Plus Hotel なんですが、めちゃくちゃ快適でオススメです。種類豊富な美味しい朝食付きで、なんと1泊5,000円、空港からは遠いけど無料で送迎を手配してくださるので完璧でした!

.

.

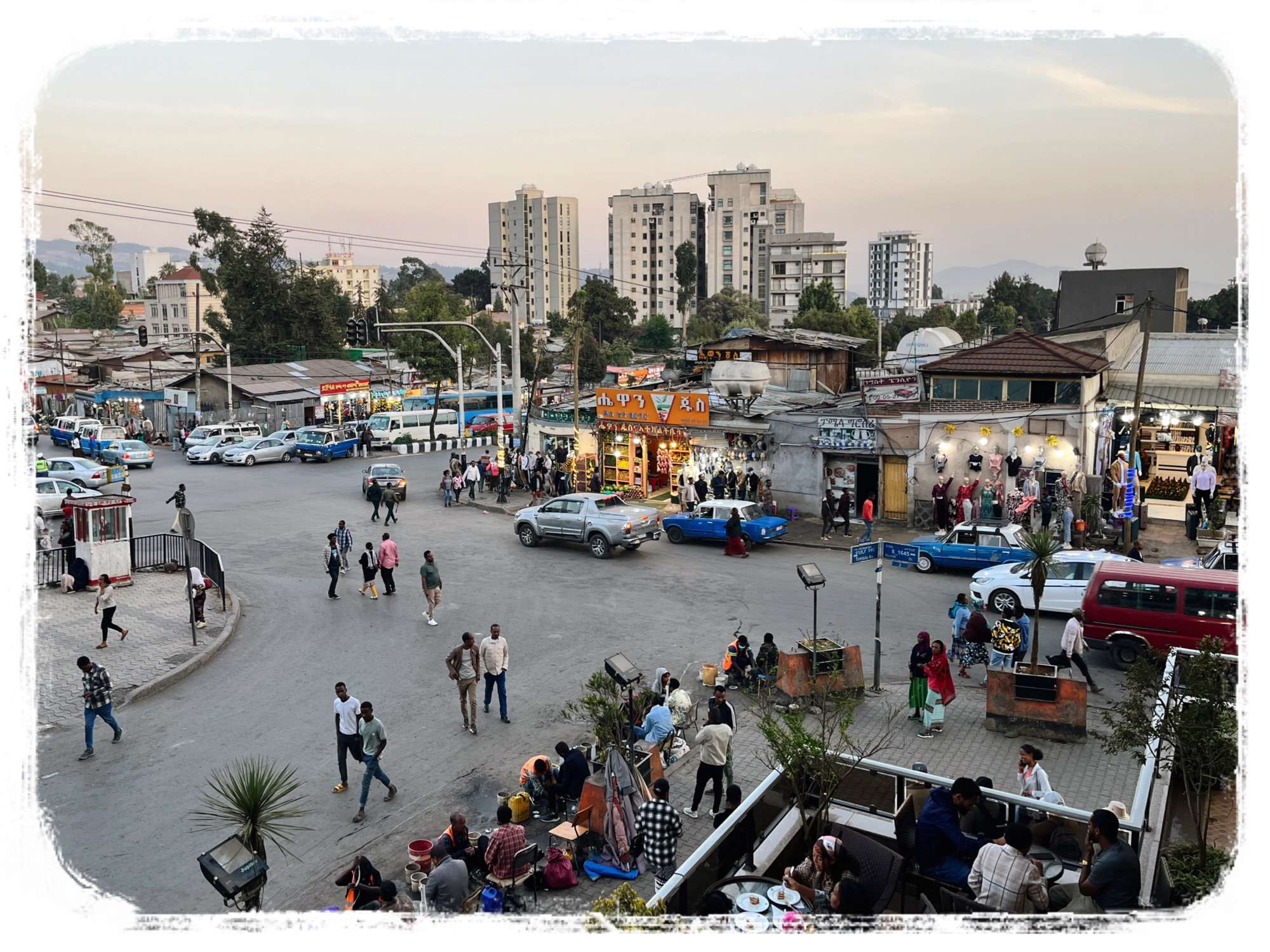

ナイル川はないけどナイル渓谷

▲ 日帰りで【ナイル渓谷やデブレリバノス修道院を巡るツアー】に参加しました。一人170ドル。この写真は壮大なナイル渓谷で撮ったものですが、ここまでは安定しない岩道を通らないといけなくて割と怖かったです…。途中、エチオピア皇帝の命令で17世紀に建設されたというポルトガル橋を渡りました。ポルトガル人宣教師が建てたという説がありますが、実際には現地の人が建てたらしい。

ナイル渓谷と呼ばれるものの、ここらに流れる川はジャマ川。最終的には青ナイルに合流する支流の一つなので、広義ではナイル川水系です。ナイルと言えばエジプトですが、この源流がエチオピアにあるのは知りませんでした!青ナイルは全長約1,450キロ、うち約800キロはエチオピアを流れており、白ナイルと合わせると約6,650キロだそうです

.

.

ちょっとイメージより新しすぎたな

▲ こちらはツアーのハイライト、エチオピア正教会の聖地・デブレリバノス修道院。アジスアベバから車で2時間の場所にありますが、途中で車が故障してカフェで2時間以上も待たされ、辿り着くまでの道のりはガタガタすぎてランクルじゃないとキツイと思いました。エチオピア固有種のジェラダモンキーの群れを見つつ、ようやく修道院…!

今の修道院は20世紀に建て直されていますが、もとは13世紀に聖テクル・ヘイマノットという修道士によって創設されました。彼は片脚だけで7年間も立ったまま祈り続けたそうで、エチオピア正教会における超重要な聖人。お祈りする場所には棒がたくさんあり、ミサがあまりにも長いので寝ないように棒を持って体勢を保つらしい。ポーランドでの教会ミサは50分くらいですが、こちらでは何時間も続きます。カトリックの長いミサといえば復活祭

.

.

エチオピアといえばコーヒー!

▲ エチオピアといえばコーヒー発祥の地。

9世紀頃、エチオピアの羊飼いカルディが、ヤギが赤い実(コーヒーの実)を食べて元気になったのを見て発見したと言われています。コーヒーの原種;アラビカ種はエチオピアのカファ地方とその周辺の森に自生していたとかで、ポーランド語でコーヒーをカヴァと言うのも、コーヒーが飲めるところをカフェと言うのも、ココから来ているんですね。

私はコーヒーは飲めないんですが、「ここなら飲めた!」という口コミを頼りにアジスアベバにある人気のトモカコーヒーに行ってきました。ただ、さすがにガチのブラックコーヒーとかは飲めないので、マキアートを注文。これはふつうに…美味しい!

この日、3時間ほど一緒に街歩きしてくれたメッシも、「こんなに美味いマキアートは初めてだ」と感動していました。一杯100円程度でしたが、そこらへんのコーヒーは一杯20円だそうです

.

.

エチオピアは自国を誇りに思っている

▲ ピアッサ地区の戦勝記念博物館の近くにある記念公園の塔。この塔の上を見ると、アフリカ大陸がピカッと光っているようなイメージがあります。これは、アフリカの中で唯一、完全に植民地とならなかったエチオピアの栄光を表しているのだとか。

19〜20世紀にかけて、アフリカのほとんどの国はヨーロッパの植民地にされてしまいましたが、エチオピアはアドワの戦い(1896年)でイタリア軍を打ち破りました。これがエチオピアだけではなく、アフリカの誇りの象徴になっているんです。

ところで、アジスアベバの中でもピアッサ地区はスリが多くて危険と聞いていましたが、とてもキレイでそんな雰囲気は全くありませんでした。メッシ曰く、ここ一年でめちゃくちゃ変わったらしくて、その前までは怪しい露店が並んでいたそう。戦勝記念博物館の外国人入場料は20ドルということで、それは高すぎるんじゃないか。ほかにも大聖堂を観たかったんですが、そっちも1,500円くらいと結構高い(ヴァヴェル大聖堂でも1,000円以下)。時間もないし、外観を観るだけにしておきました

.

.

.

観光面では、約318万年前の人類最古の女性の化石「ルーシー」を拝みたかったのですが、展示されている博物館がガッツリ工事中。そんな情報、ホームページにも書いてなかったけど? エチオピアはルワンダへ行くときに経由することになるのでまた行く可能性はありますが、当面はルワンダでの活動に集中します。正直、エチオピアに行く前は「危なそう」という印象でしたが、紛争地域を避ければ女性一人でも問題ないと思いました。まぁ、無責任なことは言えませんが

観光面では、約318万年前の人類最古の女性の化石「ルーシー」を拝みたかったのですが、展示されている博物館がガッツリ工事中。そんな情報、ホームページにも書いてなかったけど? エチオピアはルワンダへ行くときに経由することになるのでまた行く可能性はありますが、当面はルワンダでの活動に集中します。正直、エチオピアに行く前は「危なそう」という印象でしたが、紛争地域を避ければ女性一人でも問題ないと思いました。まぁ、無責任なことは言えませんが

どんどん巻き込んでいきたい!